카미노 14일째 아침, 출발 준비를 다하고 나가려는데 갑자기 머리가 어질어질하고 속 울렁거림이 심해 일어서기도 힘들 정도였다.

근육통 약 두 알을 먹은 게 과해서 그런 건가? 바깥공기를 마시면 좋아질까 싶어 겨우 몸을 일으켜 나갔지만 몇 걸음 못가서 토하고 말았다.

출발하자마자 길바닥에 웅크리고 앉아 있는 모습을 본 딸과 다른 여행자들이 괜찮겠냐며 걱정스레 물어왔다. 근육통 약을 게워내는 바람에 약효도 없는지 오른쪽 무릎이 아파서 절룩거렸다.

컨디션을 봐서는 걷는 걸 멈추고 쉬자는 말을 하고 싶었지만 굳건하게 잘 가고 있는 딸의 발목을 잡는 듯하여 차마 입 밖에 내지 못했다.

작은 마을이라 그런지 이른 아침에 문을 연 카페가 없어서 10km 떨어진 다음 마을에서 늦은 아침을 먹기로 했다. 나로선 다행이었다. 어차피 속이 울렁거려 먹기 힘들었고, 걷는 동안은 배가 고픈 줄도 몰랐기 때문이다.

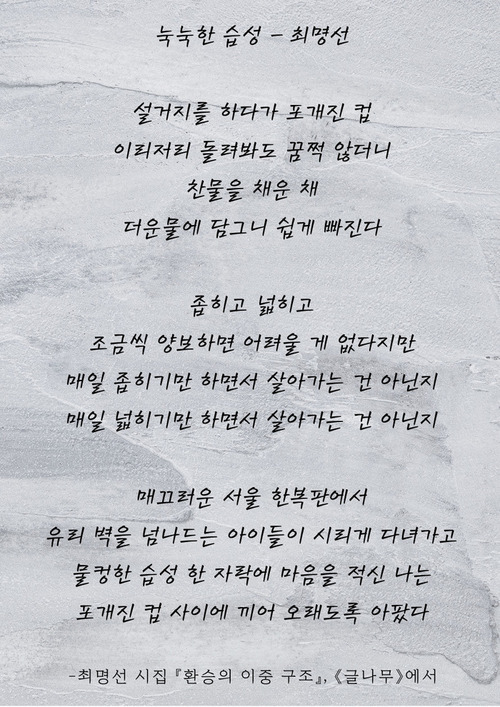

어제에 이어 평원과 완만한 오르막이 이어졌다. 스페인의 뜨거운 태양 아래 지극히 단순함이 이어지는 메세타 구간에 하늘과 땅, 그리고 나약하고 지친 내가 있었다.

사막 같기도 하고 진공 공간 같기도 했다. 잡념조차 사치가 되는지 개입할 여유가 없었다.

나로 인해 앞보다는 뒤를 봐야 했고 자꾸만 멈칫해야 하는 딸에게 다시 미안함이 밀려왔다. 엄마를 기다리지 않아도 괜찮으니 먼저 가라고 손짓이라도 하고 싶었지만 그렇게 한들 순순히 갈 딸이 아니었다.

온 힘을 다해 딸의 뒤를 좇아가느라 걸을 때마다 운동화 끈이 너풀너풀 까불거리는 걸 보고도 허리 한번 숙이지 못했다. 멈추면 될 것을 마치 브레이크 장치 같은 건 아예 없는 것처럼 나아갔다.

10시 30분쯤 늦은 아침을 먹을 때는 다행히 컨디션이 조금씩 나아졌다. 여유가 생겨 가만가만 사방을 둘러보니 하늘이 너른 대지의 들판을 품고 있었다.

부지런히 거둬들인 알곡들은 어느 곳간에 차곡차곡 쌓였을 것이다. 길가 빨갛게 익은 찔레 열매는 아직 남아 있었고 가끔 새가 머물다 날아올랐다.

고원의 평원지대를 지나 완만한 산길을 돌아 가을빛이 물든 고목 이태리포플러가 있는 길을 지났다.

길은 길 위의 사람을 지나치게 배려하지 않고 무심하게 이어져있었다. 길의 끝은 보이지 않아 너무나 아득해 보였고 영원까지라도 이어질 듯 보였다. 노스탤지어를 자극하는 점잖은 풍경이었다.

이곳에서의 소식을 접한 어떤 이는 ‘순례가 아닌 출사 가신 줄 알았다’고 했고, 암 투병 중인 언니는 ‘나도 동참해봤으면’이라며 부럽다고 했다. 때로는 자처한 고단함이 누군가에게 부러움이나 상실감을 줄 수도 있겠다 싶어 가슴 한쪽이 싸했다.

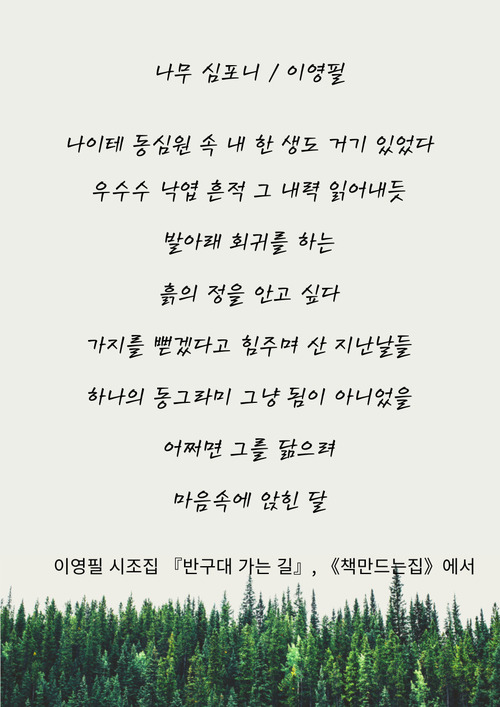

황량한 벌판을 지나는가 싶더니 또 어느 곳에서는 허물어져가는 성문을 지나기도 했다. 오래전 어느 때에는 분명 당당히 서 있었을 것이다. 마치 번영함의 파편처럼 서 있는 건물의 사연을 알지 못하지만 과거와 현재를 이어주고 있었다.

낭만과 실재가 오묘하게 병행하는 듯한 길을 걷고 또 걸어 오늘 묵을 마을 카스트로헤리스(Castrojeriz)에 도착했다. 마을 초입에 돌로 만든 십자가상이 있었는데 예수님의 목 부분이 훼손되어 있어서 보기가 민망했다. 해결되지 못한 종교 분쟁의 피비린내가 안타깝다.최소한의 예의를 지켜주기가 생각보다 어려운가 보다.

근처에 조용한 성당이 있어서 1인당 1유로를 넣고 들어가 보았다. 규모가 크거나 화려하지는 않지만 성화(聖畵)를 비롯한 작품과 여러 성물(聖物)을 볼 수 있었다.

어떤 연유에서인지 내부 벽이 거무스름하게 변해 있었다. 이 또한 내가 알지 못하는 시간과 사연이 있었으리라.

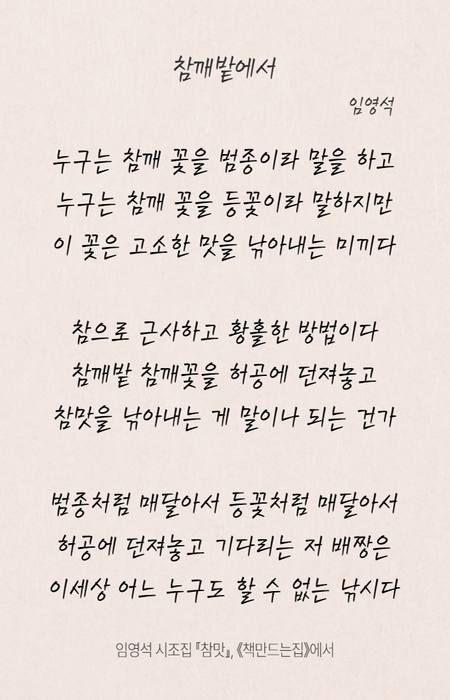

알베르게에 도착해서 씻고 빨래를 해서 널었다. 바람도 적당히 불어 잘 마를 듯하다. 아침에는 힘들게 출발했지만 다행히 이렇게 또 하루를 걸어왔다.

시원찮은 오른쪽 다리로 인해 왼쪽 다리에 더 의지하게 되었다. 견디느라 힘이 들어갔는지 발가락 끝에 물집이 잡혔다. 왼쪽과 오른쪽이 짝이 되어 한 몸이라는 걸 새삼 느꼈다.

그동안 당연한 듯 혹사시킨 오른쪽에 미안했고 묵묵히 도와준 나의 왼쪽에 감사했다.